今日は、カラフルなお魚たちが多く生息している海のことをお話します。

皆さん、ニュースなどで「赤潮」「青潮」という言葉を聞いたことはありませんか?

実は、色が違うだけで似たような言葉ですが、この青潮や赤潮が発生する原因は全く異なります。

赤潮とは

赤潮とは、プランクトンが海水中で異常に増殖したり、流れによって集められて海水を赤く染め上げている状態です。

この赤潮となっている部分の水の中には、1 L あたり数百〜数千ものプランクトンがいるとされています。

生活排水や産業排水などが流れ込み富栄養化となったり、塩分濃度の低下や雨の後に晴れの日が多く続いた時などに現れやすいと言われています。

この大量に発生したプランクトンの影響でその海域に生息している魚は、呼吸の際にプランクトンがエラに詰まってしまったり、毒性のあるものを食べてしまい死亡する可能性が高くなってしまいます。

そのため、赤潮が発生すると漁業にも多大な被害が出てしまうんです。

青潮とは

青潮(あおしお)とは、海の水がエメラルドグリーンのように青く濁って見える現象です。

見た目は美しいのですが、実際には酸素がほとんどなく、生き物が生息できない危険な状態を表しています。

この現象は、まず赤潮の発生から始まります。赤潮では大量に増えたプランクトンが一斉に死に、その死骸が海底に沈みます。これを分解するバクテリアが大量の酸素を消費するため、海水中の酸素濃度が急激に低下します。酸素が極端に少なくなると、海の底では硫化水素という有毒な気体が発生します。

夏のように水温が高い時期には、表面の温かい水と深いところの冷たい水が混ざらず、海が層状に分かれます。そのため、硫化水素は下の方にたまり続けます。やがて季節が移り、気温が下がって水が混ざり合うと、溶け込んだ酸素と硫化水素が反応し、海水中に硫黄の粒子が形成され、それが原因で水が青く見えるのです。

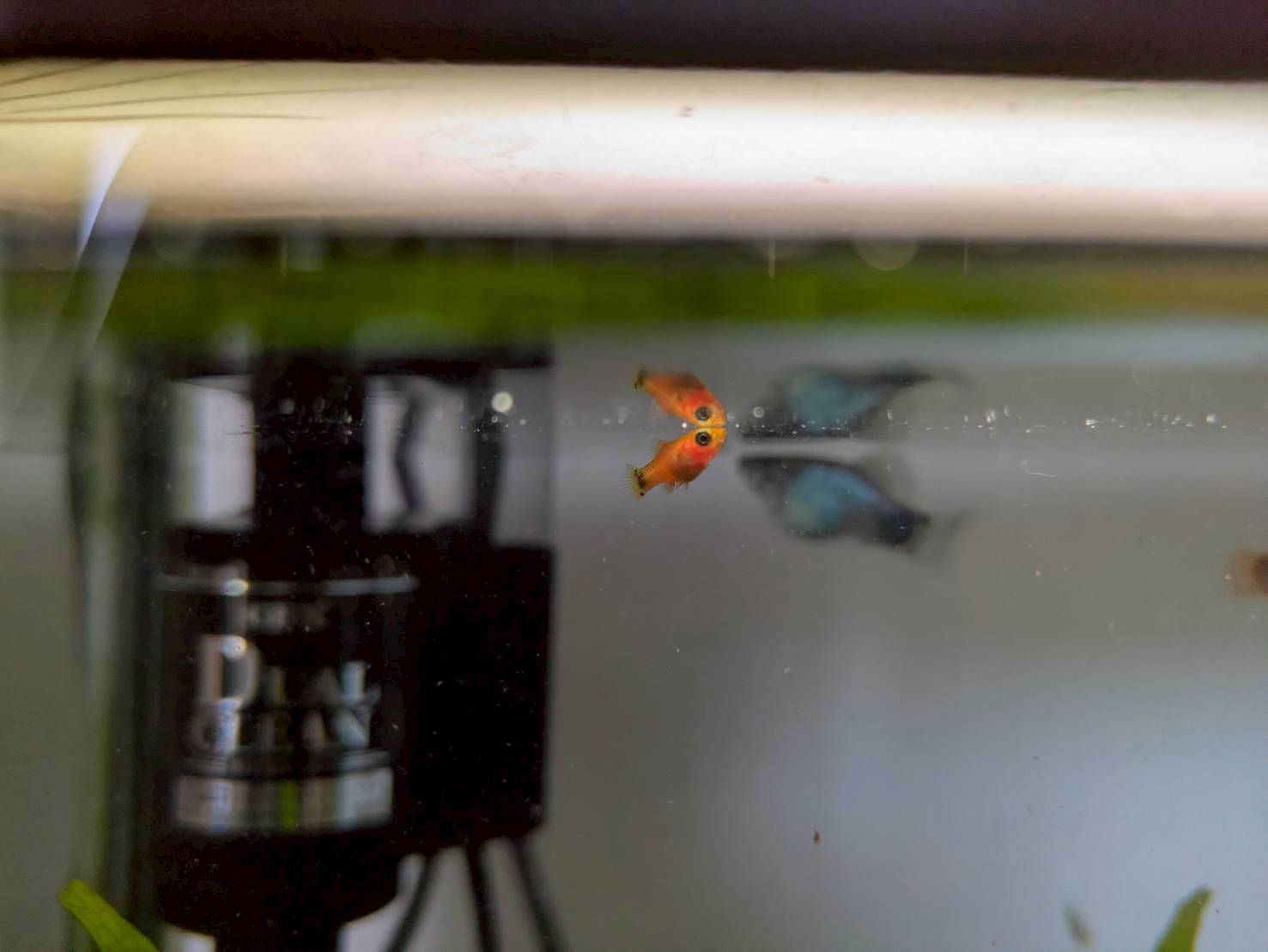

普段水槽メンテナンスで管理しているお魚たちは「水槽」という管理された空間で過ごしているのでこうした自然の影響を受けることはありませんが、海で暮らしている生き物の為にも一人ひとりができる小さなことを続けていき海を綺麗に保っていきたいですね。