皆さんこんにちは!

先日、岐阜県のお隣 滋賀県の琵琶湖 へ泳ぎに行ってきました。

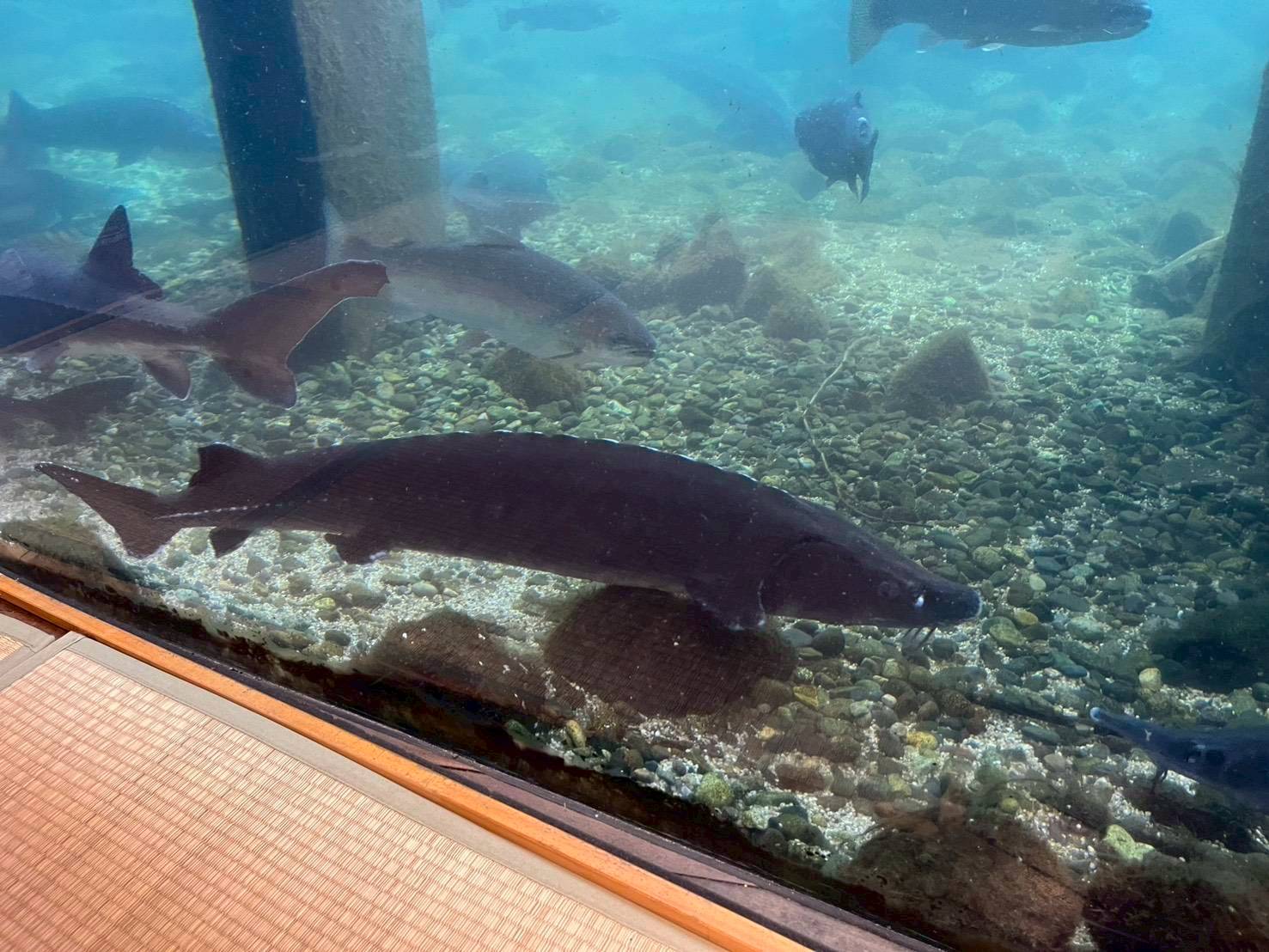

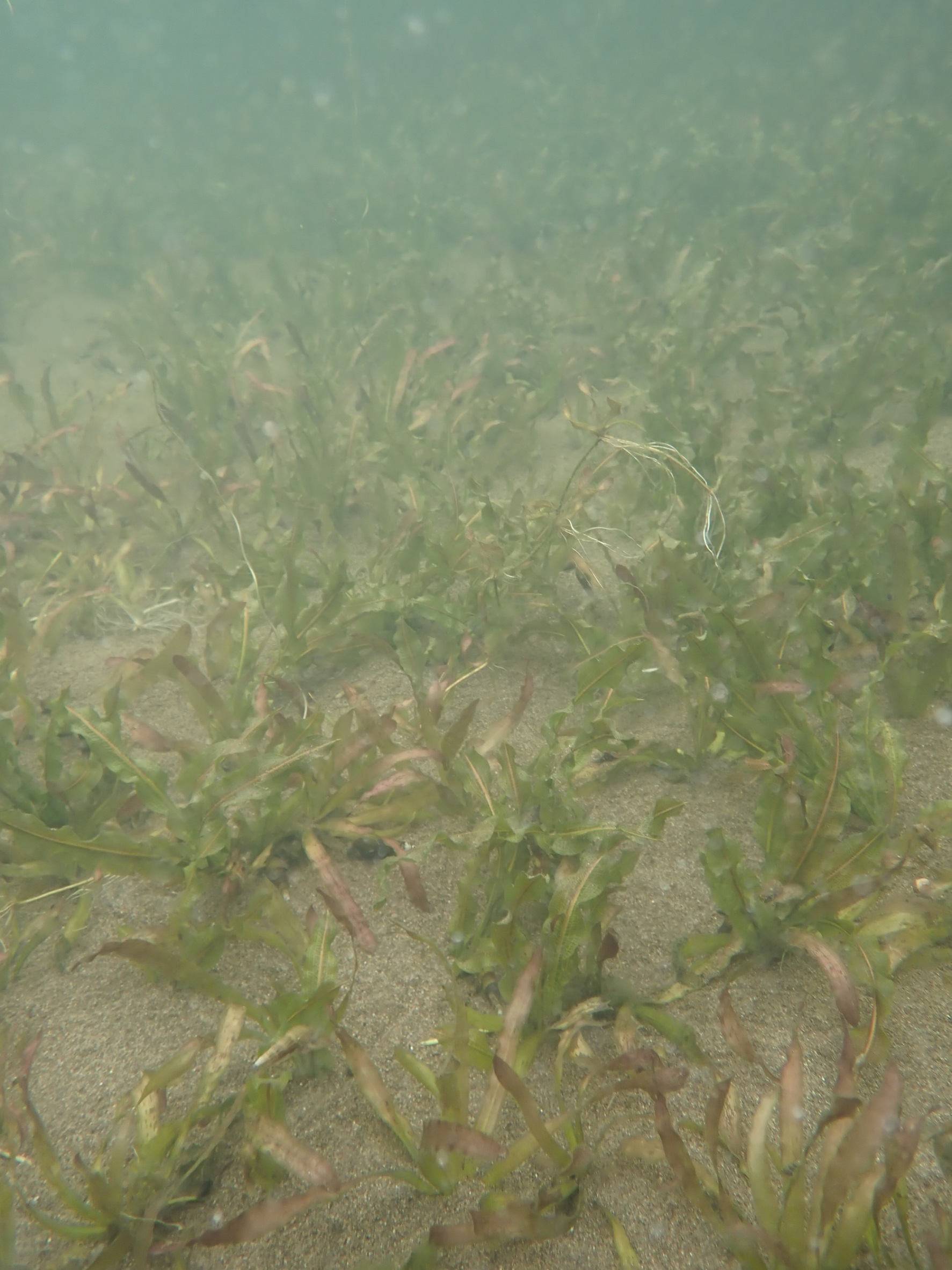

琵琶湖といえば日本最大の湖であり、多様な水草が生息していることでも有名です。湖のほぼ全域に水草が広がっており、その多様性にはいつも驚かされます。

🌊 琵琶湖に多い水草たち

琵琶湖でよく見られるのは、ヒルムシロ属に属する水草たち。

波打ち際では切れた水草が流れ着き、砂浜に打ち上げられているのをよく目にします。

通常であれば、水から離れた水草は乾燥して枯れてしまいます。

しかし、その中で少し変わった姿を見せてくれたのが ササバモ でした。

🌱 ササバモの陸上化と水上葉

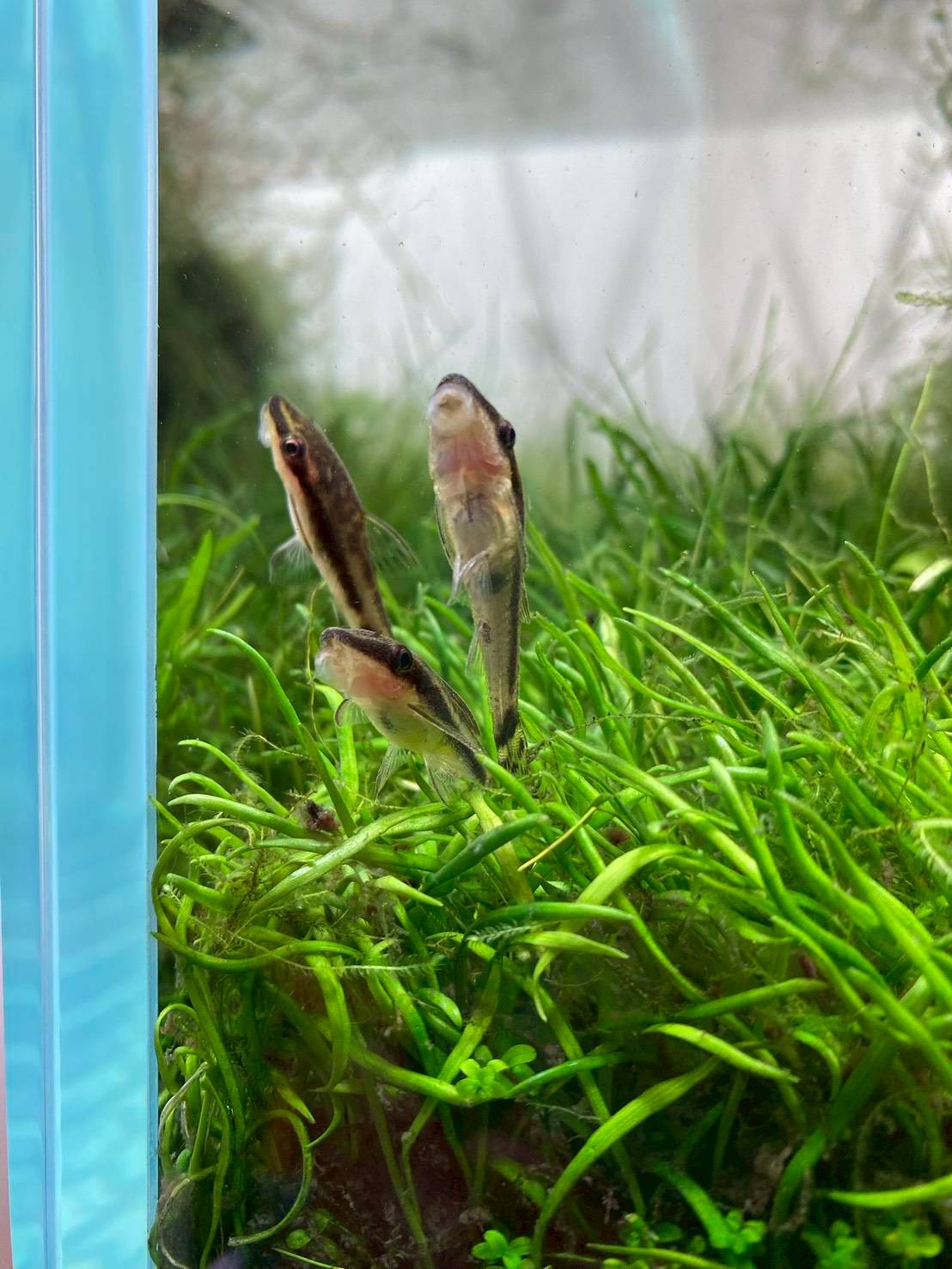

打ち上げられたササバモは「水上葉」という形態を見せていました。

これは、水草が万が一水中から陸上に上がってしまったときにとる一時的な姿です。

実際に見た株は、水上葉を展開し、なんと花を咲かせて種までつけていました。

水中では見られないクチクラ層が発達し、乾燥を防いで水分を保つ仕組みを持っていたのです。

この「陸上化」はすべての水草に見られるわけではなく、一部の種類だけが持つ特別な能力といえるでしょう。

🪸 アクアリウムと水草の魅力

こうした水草の適応力や進化の歴史はとても興味深く、アクアリウムの世界でも大きな魅力となっています。

水槽で育てる際にも、成長の過程で水中葉と水上葉の違いを観察できることがあり、アクアリストにとっては楽しみのひとつです。

また、美しい水草水槽を維持するためには、定期的な水槽メンテナンスが欠かせません。

自然の仕組みを知ることで、より良い管理にもつながりますね。

✨ まとめ

- 琵琶湖は水草の多様性が豊かで、特にヒルムシロ属が多い

- ササバモは打ち上げられると「水上葉」を展開し、陸上でも花を咲かせる

- これは一部の水草だけが持つ特別な能力

- アクアリウムでも水草の進化や姿の変化を楽しめる

- 美しい水槽を維持するには、水槽メンテナンスが重要

自然界の水草が見せる姿から、私たちの身近なアクアリウムや水槽管理にも通じる学びがありますね。